Rachel Salamander, Journalistin, Literaturwissenschaftlerin und Buchhändlerin, ist heute am 19. Oktober 2025 die prominenteste Zeitzeugin in Wolfratshausen. Sie lebte hier, im jüdischen DP-Lager Föhrenwald, mit ihrer Familie, mit den Menschen, die davon übrig geblieben waren, von 1951 bis 1956. DP steht für displaced personen, für Menschen am falschen Platz, die eigentlich niemand hier haben wollte.

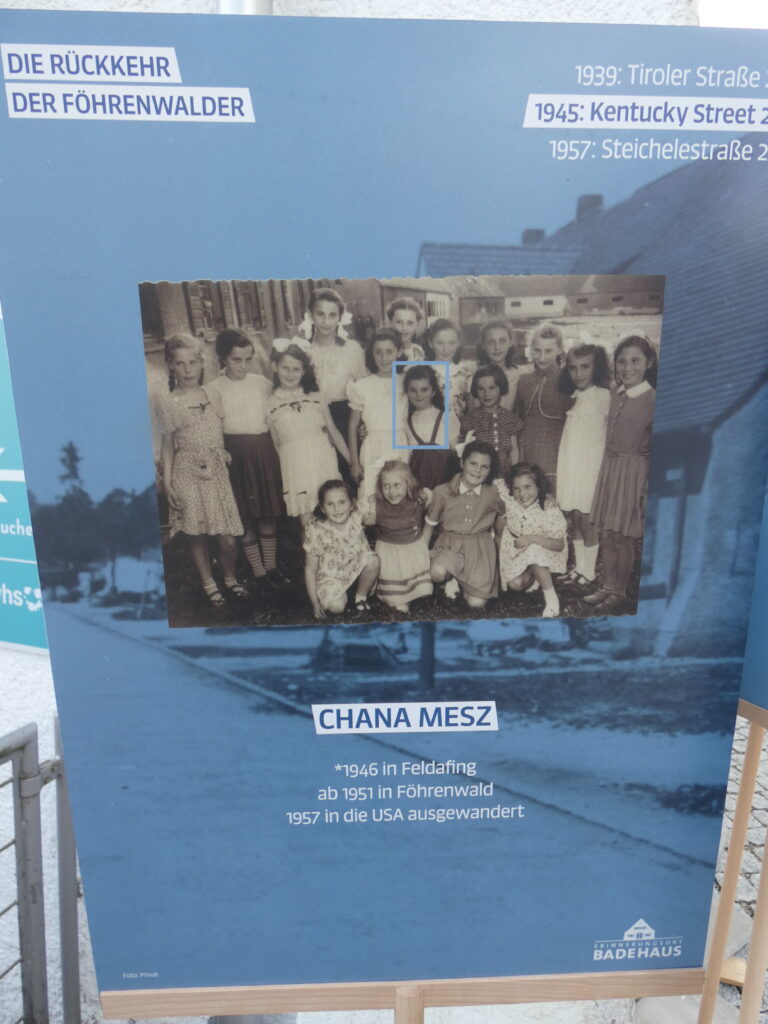

Weitere Zeitzeugen, etwa Shoshana Bellen, Shmuel und Yehezhel Kartin, Baruch Klaus, Joseph Pliskin und Mordechai Zucker kehrten für ein Wochenende und für die Feiern an diesen Ort zurück, der heute “Erinnerungsort Badehaus” heißt und in Waldram liegt, das zu Wolfratshausen gehört. In der Aula von St. Matthias findet jetzt ein Festakt mit den Zeitzeugen sowie mit Vertretern aus Politik, Kultur und Religion statt.

Sie kamen als Freunde nach Wolfratshausen

Die Besucher aus Israel kamen, wie sie sagen, ohne Arg und als Freunde an diesen Ort, der für alle, die sonst direkt nach dem Zweiten Weltkrieg keinen Platz auf dieser Welt hatte, “no place on earth”, so der Titel eines Films aus dem Jahre 1953, der in Ausschnitten gezeigt wurde, zur Heimat wurde.

Dieser Ort ist ein Ort des Erinnerns, und er ist auch, wenn das Wochenende vorüber ist, ein Ort, der den Besuch wert ist. Es ist eine Reise nicht in die Zeit des Krieges und der NS-Zeit, sondern in einen Abschnitt direkt danach, dem bislang viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Es war die Stunde Null, für Deutschland, Europa und die Welt. Die Amerikaner waren “die Retter”, wie Rachel Salamander sagt. Und wer gedacht hätte, ein Land am Boden, ein Volk im Staub würden versuchen, an diesen etwa 6000 Menschen hier im Lager Föhrenwald etwas wieder gut zu machen, wird bei der Besichtigung der Beweisstücke des Museums enttäuscht. Gutmachen? Nein. Man wollte sie weg haben, die Erinnerungen begraben – und dann, einige Jahre später, Platz haben für die Vertriebenen, die aus dem Osten ins Land kamen.

Häuser für Zwangsarbeiter in Wolfratshausen

Ein Blick wenige Jahre zurück: 1939-40 wurden in einem Waldgebiet südlich von Wolfratshausen zwei Munitionsfabriken errichtet. Für die dort beschäftigten deutschen Dienstverpflichteten wurden Häuser gebaut, für die Zwangsarbeiter, meist aus Osteuropa, Baracken. Das Lager war mit Stacheldraht umzäunt, der Werkschutz bewachte den Zugang.

Ein Rettungsort

Als die amerikanische Armee am 30. April 1945 in Wolfratshausen einmarschierte, richtete sie hier ein Lager für Displaced Persons (DPs) ein, für Überlebende des Todesmarsches aus dem KZ Dachau, die in der Umgebung befreit worden waren, für ehemalige Zwangsarbeitskräfte der Rüstungsfabriken und sonstige nach Deutschland verschleppte und deportierte Personen.

Ab Oktober 1945 wurde Föhrenwald ein Rettungsort speziell für jüdische Displaced Persons und zu einem der größten und am längsten bestehenden DP-Lager in Europa.

Bis Februar 1957 lebten hier Holocaust-Überlebende in einer kleinen Enklave 30 Kilomer südlich von München wie in einem osteuropäischen Shtetl, einer jüdischen Kleinstadt. Zwar waren die United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA), später die International Refugee Organisation (IRO) und ab 1951 die bayerischen Behörden für das Lager verantwortlich, doch verwalteten die Bewohner das Lager zu einem großen Teil selbst. Bis zur Auflösung im Februar 1957 haben zahlreiche Überlebende der Shoah hier eine Zuflucht gefunden, auf ihre Ausreise gewartet und neuen Lebensmut geschöpft.

Ab 1956 siedelte Bayerns Regierung hier katholische Heimatvertriebene an. Föhrenwald wurde in Waldram umbenannt.

Der Besucher findet hier einen Ort, der Zeugnis ablegt für eine Zeit zwischen Krieg und Frieden, Zerstörung und Wiederaufbau, Ende und Neuanfang. Er ist Mahnmal und Hoffnungsträger zugleich. Die Geschichten von Menschen, die Schreckliches durchgemacht haben, sich nicht unterkriegen ließen und alles dafür taten, die Welt für ihre Kinder neu zu gestalten, sind hier zu erleben. Ihre Geschichten sind lnspirationsquelle und Mutmacher für die heutige Zeit. Zeitzeugen sind die Aussagen und Fotos von ukrainische Zwangsarbeitern, jüdischen Displaced Persons oder den Heimatvertriebenen. Im Erinnerungsort Badehaus veranschaulichen multimediale Ausstellungen Geschichte. Die Ende 2018 eröffnete Ausstellung auf über 900 qm und 3 Stockwerken hat eine internationaler Ausstrahlung.

Wehmut der Zeitzeugen in Wolfratshausen

Die Erinnerungen der anwesenden Zeitzeugen am heutigen Sonntag sind voller Wehmut angesichts der Leiden ihrer Angehörigen, gleichzeitig voller Dankbarkeit für deren Liebe und Fürsorge und die weitergegebene Überzeugung, trotzdem Ja zum Leben zu sagen. Viele der Kinder von Föhrenwald bilden bis heute eine eng verbundene Gemeinschaft und wissen trotz der Last der Geschichte, ernst und fröhlich zugleich ihre Erinnerungen und Erkenntnisse weiterzugeben.

Dass mit Theodor Oberländer als Staatssekretär für Flüchtlingsfragen ein Nazi der ersten Stunde die politische Oberhoheit über das jüdische DP-Lager erhielt, verdient eine Notiz. Seine Laufbahn in der jungen Bundesrepublik hinterlässt einen bitteren Geschmack, gerade weil sie exemplarisch für Nachkriegskarrieren im deutschen Beamten- und Justizapparat steht. Oberländer erwirkte die Räumung des DP-Lagers zugunsten des katholischen Siedlungswerks, das die Unterkünfte Heimatvertriebenen aus dem Sudetenland zuwies, und die Abschiebung vieler Juden in die Frankfurter Waldschmidtstraße veranlasste. Es hatte keiner im Land der Täter bleiben wollen.

Aber aus gesundheitlichen, finanziellen oder beruflichen Gründen war eine Auswanderung nach Israel vielen nicht möglich. Sie blieben, in Frankfurt, in Deutschland, sonstwo auf der Welt.

In der amerikanischen Besatzungszone wurden bis 1947 über 400 DP-Lager errichtet, in Bayern drei rein jüdische: Föhrenwald, Feldafing und Landsberg. Der Zustrom der Juden, die in der UdSSR den Krieg überlebt hatten, veränderten die demographische Zusammensetzung Föhrenwalds, denn unter ihnen befanden sich mehr Frauen und Kinder als unter den KZ-Überlebenden. Sie sahen in ihren Herkunftsorten in Osteuropa keine Zukunft mehr und machten sich auf den Weg in die amerikanische Besatzungszone, um von dort aus nach Amerika und vor allem nach Israel zu emigrieren.

Im Laufe des Jahres 1946 stieg die Zahl jüdischer DPs in der US-Zone von 40.000 auf über 145.000 an, und es lebten zwischenzeitlich mehr als 6.000 Personen im überfüllten Lager Föhrenwald. Schwangere Frauen und Eltern mit Kleinkindern prägten das Straßenbild. Die Geburtenrate war 1946 mit 29 Geburten pro 1.000 Einwohnern hoch.

Wegen der zahlreichen Kinder in Föhrenwald richtete die Lagerverwaltung einen Kindergarten, eine Grundschule und eine religiöse Schule ein. Der Unterricht fand auf Jiddisch statt. Lehrerinnen aus der Lagerbevölkerung unterrichteten Lesen, Schreiben, Rechnen und Hebräisch. Zum Zweck der Erwachsenenbildung wurden ORT-Schulen (ORT: Organization for Rehabilitation through Training) zur Berufsausbildung eingerichtet.

Eine eigene Existenz

Obwohl Föhrenwald seinen Bewohnern nur als Sprungbrett in die Emigration dienen sollte, bauten sich hier viele Überlebende eine eigene Existenz auf. Es entstanden Lebensmittelläden, Schneidereien, Möbelwerkstätten und Geschäfte für den alltäglichen Lebensbedarf. Die Waren wurden in den Läden verkauft, und auf dem “Sonntagsmarkt” in Föhrenwald angeboten. Die jüdischen Bewohner blieben jedoch größtenteils unter sich.

Als 1948 der Staat Israel gegründet wurde und auch die USA ihre Einreisebeschränkungen lockerten, begann eine Emigrationswelle aus Föhrenwald. Wer konnte, verließ Deutschland. Nur diejenigen, die meist aus gesundheitlichen Gründen kein Visum erhielten, blieben mit ihrer Familie zurück. Alle Personen aus aufgelösten Lagern in Bayern, die nicht ausreisen konnten oder wollten, wurden nach Föhrenwald verlegt. Dort lebten nun viele schwer erkrankte Personen mit ihren Familien, von denen der Großteil auf staatliche Fürsorge angewiesen war. Wegen der physischen und psychischen Traumata durch die Shoah war eine geregelte Erwerbsarbeit für sie unmöglich. Gesunde Familienmitglieder arbeiteten in Föhrenwald, Wolfratshausen oder München. Im Dezember 1951 übernahm die Bayerische Staatsregierung. Jüdische Holocaust-Überlebende unterstanden das erste Mal seit der Shoah wieder deutschen Behörden. Die Lagerbewohner galten nun nicht mehr als Displaced Persons, sondern als “heimatlose Ausländer”.

Festakt für ein Museum

Die Auflösung des Lagers war das erklärte Ziel der Bayerischen Staatsregierung. Doch dann kehrten nach Israel Ausgewanderte nach Föhrenwald zurück. Sie wollten in die USA oder Kanada. So stieg 1953 die Zahl der Menschen im Lager sogar wieder an. Für die etwa 800 Juden, die keine Hoffnung mehr auf eine Auswanderung hatten, wurden in verschiedenen deutschen Städten Wohnungen gebaut.

2012 sollte das Gebäude des ehemaligen Badehauses von Föhrenwald abgerissen werden. Es gründete sich der Verein Bürger fürs BADEHAUS Waldram-Föhrenwald e.V., der sich dafür einsetzte, das Haus zu erhalten und dort einen Erinnerungsort einzurichten. 2018 konnte das Museum eröffnet werden.

Der heutige Festakt in der Aula von St. Matthias würdigt auch sein Tun, in einer Umwelt, die noch 15 Jahre nach Kriegsende Juden als displaced, als fehl am deutschen Platze sah. Aber, wie Rachel Salamander sagt: “Wir Kinder waren stark, wir wollten einfach blühen.”

Fotos: Copyright Ada Oh